Robert Ashley e Perfect Lives

Robert Ashley e uma vida perfeita.

"When the train goes by, what should I pay attention to? The sound or what I see or what goes on in my mind or maybe all three of them at once?"

"Blue" Gene Tyranny - A Letter from Home

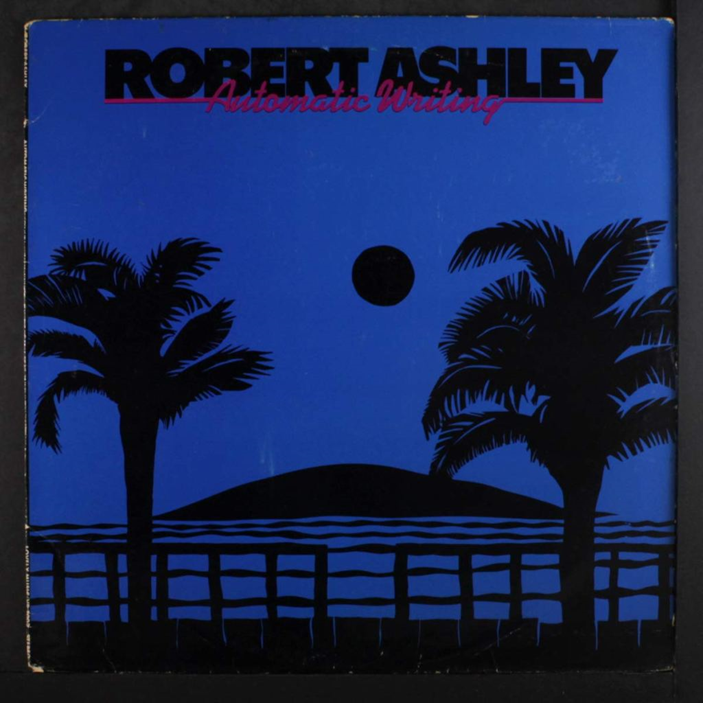

I. Meu primeiro contato com Robert Ashley foi pelo Automatic Writing, de 1979, em uma lista de álbuns de música ambiente. De certa forma, é um álbum de ambient: uma peça longa, de sons estendidos e distantes. Ashley, àquela altura dos anos 70, estava fascinado com a possibilidade de transformar seu discurso involuntário, única manifestação de sua Síndrome de Tourette, em música. Após muitas tentativas frustradas - em que ele entende que a partir do momento que tentava performar o discurso involuntário, raríssimas vezes é, de fato, involuntário -, Ashley se fecha em uma universidade vazia durante uma noite e grava 48 minutos de material.

Praticamente nada desse discurso, porém, é entendido no disco. Há muitos murmurros, mas Ashley também corta e desmancha qualquer parte de sua fala. Para acompanhar a sua gravação, há uma segunda voz, também aos cochichos, em francês, sons eletroacústicos aparentemente aleatórios e um quarto e último som, que parece contradizer todo o desconhecido dos outros três criando melodias pop.

A essa altura, o disco de Ashley é fascinante pela composição dos quatro elementos em volta de algo tão pessoal quanto a voz, involuntária, de seu autor. Uma longa ruminação sobre si mesmo junto ao o mundo a sua volta - da melodia pop que parece saída de uma rádio aleatória à voz francesa que parece sair de outra estação, outra transmissão perdida durante uma madrugada. É seu compositor em conflito com essas forças, que, até certo ponto, são familiares. Até porque a voz de Ashley parece estar muito mais acompanhando os sons eletroacústicos e ambos são, de fato, completamente incompreensíveis.

Ao ler sobre o disco recentemente, passa a fazer sentido a construção da faixa: após gravar sua voz, Ashley compôs em volta dela como uma ópera, o grande veículo de suas outras composições. Com quatro personagens, os próprios quatro elementos da faixa: a gravação de si mesmo, as articulações eletroacústicas feitas em um sintetizador Moog, a voz francesa (que, na verdade, é uma tradução das falas involuntárias originais de Ashley) e, no fundo, harmonias de órgão no fundo – a melodia pop.

II. Das óperas compostas por ele, nenhuma teve o alcance de Perfect Lives, de 1981. Diversas obras de Ashley eram denominadas "óperas para televisão", mas esta foi a única a de fato ser gravada e exibida na TV. Todas as outras composições ficaram restritas a apresentações ao vivo e algumas gravações para CD. Composta por 7 episódios, foi dirigida pelo artista de vídeo John Sanborn, com colaboração de, entre outros, mas principalmente, Gene "Blue" Tyranny, que atua e performa em todos os episódios junto a Ashley.

Quando descobri sobre a existência de Perfect Lives, não cheguei a cogitar de fato assistir. Procurando pela sua disponibilidade online, logo me deparei para a inexistência de legenda em qualquer língua, indo contra meu costume de sempre manter legendas em inglês para qualquer coisa que assisto. Mas a curiosidade acabou sendo maior. Não fazia ideia o que seria exatamente uma ópera moderna e muito menos o que diabos um artista como o Robert Ashley, do disco de ambient Automatic Writing, faria por 7 episódios na TV britânica do início dos anos 80. Dirigido por um artista de vídeo! Para se meter nesses buracos que a internet existe.

Coloquei o primeiro episódio no computador para ver, por fim, do que se tratava, e também julgar se conseguia entender o que se falava sem legendas - não conseguia. Resolvi deixar de lado e outro momento fazer o mesmo teste vendo pela televisão. Quando o fiz, acabei assistindo todos os atos em 24 horas.

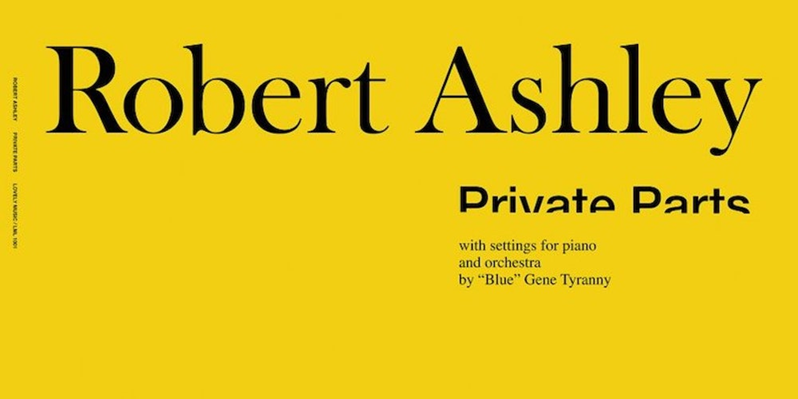

III. Já em relação a gravações, álbuns, Private Parts é a mais celebrada de Ashley. De 1978, anterior a ambos Perfect Lives e Automatic Writing, é composto de duas faixas que voltariam a aparecer em Perfect Lives (o primeiro e último episódio da série). De certa maneira, foi o trabalho formador da carreira de Ashley, onde, pela primeira vez, ele é capaz de divulgar seu trabalho com o formato de ópera. Junto a ele, novamente está Gene Tyranny, no piano e sintetizador, e também uma insistente tabla nas duas faixas.

Aqui, Ashley, finalmente, apresenta sua ópera: ele performa, da maneira mais monótona possível, uma longa narração de fatos, pessoas, pensamentos, teorias, observações, aforismos. Ambas as faixas passam pouco mais de 20 minutos, nos quais Ashley apresenta-se quase initerruptamente sobre o instrumental. As falas geralmente constroem raciocínios, histórias, fatos para completamente descartá-los, reinventá-los, ignorá-los. Ou, o contrário, apresenta finais, conclusões, pontos de chegadas sem construções, em série. Um fluxo de consciência de todo um universo non-sequitur.

IV. "These are songs about the corn belt and some of the people in it... or in it".

Perfect Lives é relativamente simples. Ashley apresenta seu texto em frente a um microfone, em pé junto a diferente sinais neon a cada episódio, enquanto Blue Tyranny toca piano com alguns acompanhamentos musicais eletrônicos. Aqui, a tabla new age de Private Parts é deixada de lado. Ashley é "R". Tyranny, Buddy - "the world's greatest piano player". Junto aos dois, que aparentemente estão se apresentando em um bar, Sanborn gravou algumas cenas com um casal que reencenam as situações das falas de R - uma ida ao parque, ao supermercado, um assalto ao banco, etc - e, em alguns momentos, auxiliam R em sua apresentação.

Deliciosamente pertencente ao distante ano de 1981: o design de produção está em todo lugar. Barato e mínimo, mas Sanborn está interessado no máximo que possa existir ali. Tyranny aparece tocando o piano com um esmalte diferente todos os episódios, enquanto em quase todos tem suas mãos pintadas. Ashley está breguíssimo, com um lenço de cor diferente para cada episódio, terno de cor clara, batom também claro e brilhoso e um óculos de lentes amplas, cabelo loiro, ou já branco, para combinar com o restante do visual. E o casal, interpretado pelos também artistas da cena experimental de Nova Iorque Jill Kroesen e David van Tieghem, estão, com figurinos ridículos, como dois alienígenas às locações mundanas da ópera de Ashley - mas, claro, alienígenas que só poderiam existir nesse contexto de ópera televisiva feita por experimentalistas renegados em 1981.

Para completar, o trabalho em vídeo só totaliza o pertencimento integral de Perfect Lives àquele mundo. Nem uma remasterizarão feita para o lançamento em DVD tira a impressão de estar assistindo um transfer de uma fita VHS que circula online desde, sei lá, 2004. Sanborn manipula o vídeo de formas distintas, com sobreposições, colagens, movimentações. Algumas palavras e frases de R aparecem como títulos, assim como algumas animações para completar a estilização.

V. O que, exatamente, é tão fascinante em Perfect Lives parece um mistério. Ao assistir, como um teste, o primeiro episódio, devo ter entendido cerca de 20% do que Ashley fala. Ao final do sétimo, não devo ter entendido muito mais que 10% da série toda - ainda menos se "entender" se tratar de, de fato, digerir e interpretar as falas. De certa forma, a letra de uma composição é uma das últimas coisas que me interessa ao ouvir música. Nunca, de fato, entendi o apelo de música spoken word, muito menos de gêneros musicais em que a composição é grande parte do apelo (Blonde on Blonde, por exemplo, me é muito superior a qualquer coisa que Dylan gravou anteriormente), parte até por nem sempre conseguir acompanhar o que é cantado.

Mas assistir, e ouvir, Ashley performar é algo muito além de uma simples recitação de composição. A monotonia de sua voz entra em completa sintonia com ambos os acompanhamentos (o flerte forte com a world music na gravação em álbum de Private Parts, as melodias infindáveis de Gene Tyranny na série), em uma espécie de transe em volta do discurso. Até mesmo em Private Parts, uma gravação muito mais limpa e que Ashley se apresenta de forma mais clara e menos murmurosa, onde consigo entender exatamente o que se fala, acompanhar a letra o tempo todo é praticamente impossível. O que se segue é a compreensão, vaga, difusa, de uma frase, uma palavra aqui ou lá. "He took himself seriously", Ashley inicia a faixa The Park, que abre ambos os projetos, para situar breve e vagamente o ouvinte. O restante surge e desaparece. Se momentos compreensíveis, o homem sentado na cama de hotel, aparecerem, logo são ultrapassados por algo sem relação alguma. Se é algum flerte pretensioso e filosófico, cósmico, ou apenas observações sem relação alguma com o cenário, pouco importa. Na performance de Ashley, é tudo unificado e equalizado - nada importa mais ou menos que nada.

Sanborn replica esse magnetismo na imagem. Se Ashley está em sintonia com o trabalho sonoro, o trabalho de vídeo se baseia em complementar esse fator quase hipnótico. Nas encenações toscas ou nas manipulações próprias do trabalho em vídeo, há uma linha tênue entre esse realismo da vida americana, abstração cósmica e filosofia barata – tal como em todo o trabalho de Ashley. Entre locações familiares, um cenário suspenso no tempo e a superfície da tela. Há uma replicação do sentimento que é tudo simplesmente demais. Nada é inchado, exagerado, cacofônico, muito pelo contrário, são ruminações (sonoras, imagéticas) quietas, discretas. Mas a sensação é que o contínuo entre discurso, som, imagem é simplesmente maior do que qualquer noção de um simples entendimento.

No que de fato se deve prestar atenção? Na letra de Ashley? Na maneira que ela se relaciona com o vídeo de Sanborn? Ou com o piano do Tyranny? Talvez descartar tudo isso e assistir como a jornada do casal conforme a narração de Ashley? Talvez sobre a história, do assalto ao banco e afins, a qual não faço a mínima ideia do que se trata?

Curioso se deparar com a frase com a qual abro o texto na faixa de fechamento do álbum de estreia de Gene Tyranny, Out of Blue, de 1977. A faixa, outra odisseia spoken word, coloca uma terceira opção à imagem e ao som: o que estaria dentro da própria cabeça. Ou, talvez, todos os três juntos. "It's so beautiful to see someone thinking" afirmam ao final do verso. O restante da faixa alonga-se sobre os mais diversos temas com pouca ou nenhuma relação entre si, sendo guiados pelo fato que a voz estaria lendo uma carta ao próprio Blue Gene, que aparentemente foi embora em um trem e tem um sobrinho que aos cinco anos conseguia se lembrar das vidas passadas. Ou talvez há muito mais histórias aqui que simplesmente me fogem a capacidade de compreendê-las.

IV. O fato de tudo ser um tanto incompreensível que talvez cause a pergunta do que de fato é mais importante prestar atenção em termos tão simplistas quanto o embate som e imagem. Como se relacionar com a totalidade quando essa mesma totalidade parece ininteligível? Não se trata nem de algo desconhecido, mas talvez da frustração de lidar com uma leitura supostamente incompleta, já que o diálogo passa a impressão de não ser interpretado, entendido, etc - a geração de sentido parecer incompleta por justamente não entender 100% do que é dito.

Ou talvez justamente nesse momento que a totalidade realmente passa a existir: no mistério gerado a partir do fato que, mesmo a fala não sendo entendida, tudo permanece igualmente intrigante. Que a geração de sentido por parte do telespectador nunca vai ser completa e o máximo que uma obra de arte pode fazer é propor esses questionamentos e uma infinidade de elementos que não se preocupam em apresentar resposta, mas que mantém a existência de um universo entre um questionamento e outro.

Pensar e lembrar de Ashley também como autor de Automatic Writing, lá pelo ato/episódio 3 ou 4, foi fundamental para entender como, aqui também, Ashley é o indivíduo em conflito com o mundo a sua volta. Não há o contraste entre os sons como no álbum de 79, muito pelo contrário, Gene Tyranny aqui é fiel escudeiro do "R" de Ashley, mas o contraste existe entre Ashley e seu discurso, assim como Ashley e o vídeo: a evocação de cenários e personagens do cotidiano norte americano (seja o cotidiano real de cenários verossímeis, seja o cotidiano da imaginação popular, como o assalto ao banco) e o homem; um mundo que é ao mesmo tempo mundano e cósmico e a presença humana que tenta se encontrar entre os dois. Ou até mesmo o contraste da própria existência em frente à câmera: Ashley é um misto de calma e contenção, de monotonia e energia, como um jovem tímido falando sobre o assunto que mais gosta em frente a classe. Sozinho em todos os frames, tentando encontrar a si mesmo ao performar.

A experiência de Perfect Lives, e da carreira de Robert Ashley, é sempre de uma tentativa de encontro. De seu autor com o mundo lá fora, de seu autor consigo mesmo, do espectador com Ashley e, finalmente, de seu espectador consigo mesmo – what goes on my mind, or maybe all three at once?. Mas a magia, o magnetismo, a arte de Ashley está na tentativa, e não no encontro. O mundo, mesmo aquele individual, mesmo aquele construído por nós para nós mesmos, ainda está a alguma distância de uma simples compreensão. Mas o processo de questionamento é contínuo, ininterrupto, quase involuntário.

Post a comment